Ablauf und Termine

Mit der Projektstrukturplanung weiß das Projektteam, welche Aufgaben zu tun sind, um die Projektziele zu erreichen. Die Arbeitspakete sind beschrieben, sie bilden die Grundlage für die Ablauf- und Terminplanung. Diese fügt den Inhalten nun den Faktor Zeit hinzu. Zunächst müssen die Tätigkeiten in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht werden, um anschließend mit Terminen versehen und an natürliche wie unternehmensspezifische Zyklen angepasst zu werden. Meyer und Reher empfehlen deutlich, diese Zyklen stark zu berücksichtigen, da sie erheblichen Einfluss auf den zeitlichen Verlauf eines Vorhabens haben (vgl. Meyer 2016, S. 173).

Die Arbeitspakete können weiter in Vorgänge zerlegt werden, wenn sie relativ groß sind. Sowohl in Vorgänge zerlegte Arbeitspakete als auch solche, die nicht weiter heruntergebrochen werden, werden in einer Vorgangsliste in die richtige Reihenfolge gebracht. Spätestens jetzt ist ersichtlich, welchen Nutzen die Codierung im PSP hat, denn darüber lassen sich Arbeitspakete in der Vorgangsliste schnell finden und ein Bezug zur inhaltlichen Logik des Projekts, wie im PSP dargestellt, kann ebenfalls hergestellt werden.

Die Dauer der Arbeitspakete wurde bereits bei ihrer Beschreibung geschätzt, diese Schätzung wird nun noch einmal überprüft und verfeinert. Sie beruht auf der Basis von Erfahrungswerten oder Prognosen für den Fall, dass keine Erfahrungen vorliegen. Auch Befragungen von Expert:innen sind möglich, um bei Unsicherheiten zu einer realistischen Schätzung zu kommen.

In jedem Fall sollten zeitliche Puffer eingebaut werden, um das Projekt vor zeitlichen Engpässen zu schützen. Puffer sind Zeitreserven, die unter anderem der Risikominimierung dienen. Verantwortlich für eine realistische Schätzung sind die jeweiligen Arbeitspaketverantwortlichen. Die Puffer sollten auf die

Arbeitspakete abgestimmt sein. Es empfiehlt sich nicht, einfach am Ende eine Gesamtpufferzeit einzuplanen, da dieses Vorgehen ein strukturiertes Projektcontrolling behindert (vgl. Meyer 2016, S. 178).

Bei den Puffern ist zwischen dem Gesamtpuffer und dem freien Puffer zu unterscheiden. Der Gesamtpuffer hat immer Auswirkungen auf das Gesamtergebnis des Projekts, eine Überschreitung des Gesamtpuffers gefährdet die Termintreue des Projekts. Der Gesamtpuffer bestimmt den sogenannten kritischen Weg. Das ist der längste Weg durch die Abfolge von Vorgängen ohne jeglichen Puffer. Er bestimmt die gesamte Projektdauer. Jede Verzögerung von Vorgängen, die auf dem kritischen Weg liegen, verursacht eine Verzögerung des Projektendes. Der freie Puffer ist die Zeitreserve in Bezug auf den Anfangszeitpunkt des nachfolgenden Vorgangs.

Wichtig bei der Ermittlung der Dauer von Arbeitspaketen ist neben der Frage, wie viel Zeit eine Aufgabe benötigt, auch die Berücksichtigung der Arbeits- und Einsatzfähigkeit

von Mitarbeitenden. Urlaube und Zeiten für Krankheit oder auch Weiterbildung müssen bei der Planung mitgedacht werden.

Grundsätzlich gilt, dass jede Verzögerung im Projekt angesprochen werden muss. Hier ist Transparenz erforderlich. Sie reduziert an dieser Stelle das Risiko von Konflikten

ganz erheblich, da es vor allem Auftraggebende sehr verärgert, wenn sie zu spät oder gar nicht über Verzögerungen informiert werden. Die Vorgänge sind nun in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht worden, jeweilige Vorgänger- und Nachfolgervorgänge sind bestimmt (siehe Abb. 22).

Die Vorgänge werden anschließend gemäß Zyklen und Fristen terminiert. Für einfache Projekte geht dies sehr gut mit Excel, für umfangreichere Projektplanung gibt es eine Vielzahl von Planungssoftware10, die diese Anordnung automatisch übernimmt und in Form von Balken oder Netzplänen darstellt (siehe Abb. 23).

Der Terminplan wird in der Praxis meist optimiert, da das Interesse der Auftraggebenden in der Regel groß ist, Projektlaufzeiten zu verkürzen und somit Kosten

zu sparen. Terminoptimierung kann erfolgen, indem

- Vorgänge parallel laufen, also Anordnungsbeziehungen verändert werden

- die Dauer der einzelnen Vorgangsknoten verkürzt wird, z. B. durch Erhöhung der Einsatzmittel

- der Endtermin nach hinten geschoben wird

- der kritische Weg optimiert wird, da hier der größte Einfluss auf die Zeit liegt

Risikomanagement

Das Risikomanagement beschäftigt sich mit Größen, die sich positiv oder negativ auf den Projekterfolg und damit auch auf die Stakeholder auswirken können. Spätestens im Risikomanagement wird deutlich, wie stark die einzelnen Elemente des Projektmanagements zusammenhängen. Wurden zu Beginn des Projekts Ziele nicht ausreichend beschrieben und operationalisiert, treten hier risikoreiche Ziele zutage, die zwischen Auftraggebenden und Auftragnehmenden zu Missverständnissen führen können. An der Stelle gilt es zu justieren.

Eine Risikoanalyse und das daran anschließende Risikomanagement haben insofern eine Kontrollfunktion bezüglich der Einflussfaktoren. Das Risikomanagement befasst sich überwiegend mit dem magischen Dreieck, weil alle Risiken monetär bewertet werden. Es werden ausschließlich sachlich inhaltliche Einflussfaktoren bewertet, die sozialen Einflussfaktoren werden in der Stakeholderanalyse betrachtet und sind in der Regel finanziell nur mittelbar bewertbar.

Das Risikomanagement beinhaltet die Analyse von Risiken und Vorsorgestrategien für Risiken sowie Risikoüberwachung und Steuerung. Es ist ein iterativer Prozess, der im Projektverlauf immer wieder durchlaufen wird (vgl. Timinger 2017, S. 120ff.) Grundsätzlich werden Risikoklassen unterschieden. Diese können sein: Umweltrisiken, finanzielle Risiken, technologische Risiken, technische Risiken, kaufmännische Risiken, rechtliche Risiken sowie zeitliche Risiken. Auch Risiken haben Beziehungen zueinander, korrespondierend zu den Zielen. Es gibt präventive Strategien, um im Vorfeld die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken zu minimieren, und korrektive Strategien, um im Risikofall Schadensbegrenzung zu betreiben.

Zu den präventiven Strategien gehören:

- A-Risiko – Vermeiden: weglassen/streichen. NICHT-ZIELE formulieren. Vertraglich vermeiden oder bei Maschinen doppelt und dreifach Ausstattung vermeiden, z. B. im Flugzeugbau. Bei einer widersprüchlichen Ziele-Beziehung auf eines oder gar beide Ziele verzichten.

- B-Risiko – Vermindern: Eintrittswahrscheinlichkeit, z. B. Brandrisiko, vermindern, z. B. durch Rauchverbot

- B-Risiko – Verlagern: Risiken auf Dritte, z. B. Dienstleister, abwälzen, die eingekauft werden, Versicherungen, Rücklagen

- C-Risiko – Akzeptieren: Wenn die Tragweite eines möglichen Risikos sehr gering ist oder die Kosten für eine der anderen drei Strategien höher als der mögliche Schadensfall, kann es akzeptiert werden.

Risikomatrix

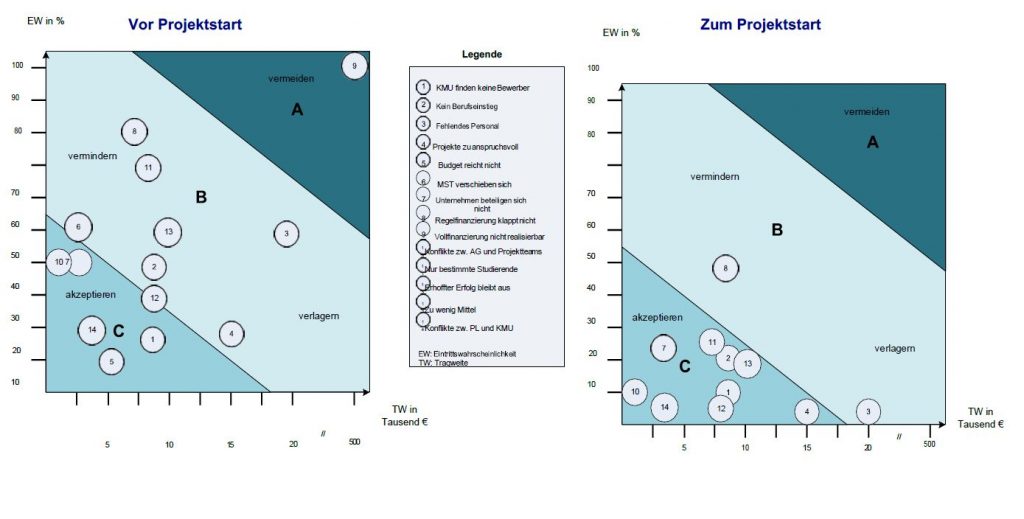

Diese Strategien werden in einer Risikomatrix dargestellt, um die Risikosituation zu visualisieren, Risiken zu klassifizieren und Maßnahmen abzuleiten (vgl. GPM 2019, S. 1566).

Häufig wird eine Darstellung vor und nach Risikomaßnahmen gewählt, um die erreichten Änderungen durch präventive Maßnahmen zu zeigen (siehe Abb. 13). Risikomanagement ist insofern auch immer Chancenmanagement, da der frühzeitige, geplante Umgang mit Risiken neue Ideen und Lösungen generiert und die Fehlerquote deutlich sinkt. Hier bietet sich die Chance zum Projektlernen. Erfahrungen aus früheren Projekten oder dem bisherigen Projektverlauf können genutzt und umgesetzt werden.

Risikowert

Alle Risiken werden monetär bewertet, um auch unter wirtschaftlichen Aspekten beurteilen zu können, ob das Projekt Aussicht auf Erfolg hat. Eine Aussage darüber trifft der Risikowert, der sich aus der Summe aller Risiken in Bezug auf deren Tragweite und Eintrittswahrscheinlichkeit zusammensetzt:

Tragweite (TW) x Eintrittswahrscheinlichkeit (EW in %) = Risikowert (RW)

(vgl. GPM 2019, S. 1562)

Tragweite und Eintrittswahrscheinlichkeit werden auf der Grundlage von Erfahrungen vorangegangener Projekte ermittelt. Wenn diese nicht vorliegen, sollte Wissen von Expert:innen eingeholt werden. Keinesfalls sollten Risiken „Pi mal Daumen“ bestimmt werden. Die Risiken werden in einer Risikotabelle dargestellt. Der Risikowert gilt als Richtwert für zu bildende Rücklagen. Diese sollten immer gebildet werden. Als Minimum gelten drei Prozent des Gesamtbudgets eines Projekts. Projekte mit einem Risikowert über fünf Prozent gelten als risikoreich.

Kommunikation und Teamarbeit in Projekten

85 Prozent aller Projektmanagenden erachten Kommunikation als einen der zentralen Erfolgsfaktoren für die Projektarbeit (vgl. Freitag 2014, S. 24). Viele Projekte scheitern

an mangelhafter Kommunikation. Dadurch rückt die Projektpsychologie in den Fokus, neue Maßnahmen wie Projektcoaching und Stellenprofile wie agile Coaches haben sich in den letzten Jahren etabliert, um die Kommunikation in Projekten zu fördern.

Obwohl viele Projektleitungen Kommunikation als wesentlichen Erfolgsfaktor für Projekte ansehen, wird sie in der Praxis innerhalb von Projekten häufig – gerade, wenn es hektisch und eng wird – vernachlässigt. Dabei sollte gerade in solchen Phasen mehr Augenmerk auf sie gelegt werden. Agile Methoden tragen dem Rechnung, indem sie feste Events und eine klar vorgegebene Struktur für die Kommunikation vorsehen (Retrospektive, Timeboxing).

Freitag empfiehlt einen moderaten Aufwand für die Kommunikation, denn es kann auch zu viel kommuniziert werden. In diesem Fall entsteht eher Unruhe im Projekt. Kommunikation ist insofern nicht nur ein Erfolgsfaktor, sondern auch ein Risikofaktor, denn sie kann nicht nur Nähe schaffen, sondern auch Distanz, wenn sie beim Gegenüber für Irritation sorgt und nicht aufgegriffen wird (vgl. Freitag 2014, S. 26).

Zudem weist Freitag auf Defizite in der gängigen PM-Literatur hin. Dort wird Kommunikation seiner Meinung nach unterkomplex dargestellt. Einfache, oft überalterte Modelle werden genutzt, um Kommunikationsprozesse zu beschreiben (vgl. Freitag 2014, S. 23). So ziehen anerkannte Zertifizierungsverbände wie die IPMA und das PMI noch immer sehr tradierte Modelle für ihre Zertifizierungen heran, beispielsweise das Sender-Empfänger-Modell (siehe GPM 2019, S. 598 sowie PMI 2008, S. 286).

Der Aussage von Freitag folgend wird an dieser Stelle auf den systemtheoretischen (siehe Willemse/Ameln 2018) sowie den transaktionsanalytischen Ansatz (siehe Berne 2018, Mohr 2020, Stewart u. a. 2015) verwiesen, die beide die Komplexität von Kommunikation angemessen berücksichtigen und vor allem die Bedeutung der inneren Haltung in Bezug auf eine erfolgreiche Kommunikation hervorheben.

Der systemische Ansatz wurde in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts von Vertreter:innen unterschiedlichster Disziplinen (Sozial-, Geistes- und Naturwissenschaftler: innen) entwickelt. Er betrachtet das Individuum als „nichttriviales“ Lebewesen, das nur bedingt von außen steuerbar ist und die Eigenschaft hat, sich selbst zu organisieren. Diese Fähigkeit zur Selbstorganisation beeinflusst maßgeblich das System (Familie, Freunde, Kollegium, Organisation), in dem das Individuum sich bewegt. Da jedes Projekt ein eigenes System darstellt, kann der systemische Ansatz hervorragend herangezogen werden, um in diesem System gut zu navigieren. Autoren wie Kraus und Westermann (vgl. Kraus/Westermann 2019, S. 43ff.) oder auch Gehr u. a. (vgl. Gehr u. a. 2018, S. 11ff.) gehen auf diese Verknüpfung ausführlich ein.

Die Transaktionsanalyse wurde in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts von dem amerikanischem Psychiater Eric Berne begründet. Berne betrachtete jede Art von Kommunikation als Transaktion zwischen Menschen und analysierte diese. Er hat zwischen unterschiedlichen Haltungen und ICH-Zuständen unterschieden, in denen wir uns bei der jeweiligen Transaktion befinden. Die Haltungen beziehen sich auf die Frage, ob ich mich und mein Gegenüber als „Okay“ betrachte. Bei den ICH-Zuständen wird unterschieden zwischen Eltern-, Erwachsenen- und Kinder-ICH, wobei es beim Eltern- und Kinder-ICH jeweils zwei Ausprägungen gibt.

Diese Haltungen und ICH-Zustände beeinflussen unser Handeln und unsere Aussagen. Die inneren Werte im Umgang mit Mitarbeitenden, der Kundschaft, aber auch Lieferant: innen und anderen Stakeholdern werden damit in den Mittelpunkt der Kommunikation gestellt. Vor einem eher technischen Methodentraining erfolgt quasi ein „Haltungstraining“.

Kommunikation wirkt sich auf die Motivation, die Teamarbeit, den Umgang mit Konflikten und Stress aus. Zudem ist sie Hauptbestandteil von Führung. Daher sind all diese Themen diesem Kapitel zugeordnet und werden im Folgenden mit ihren Grundlagen erläutert.

Motivation

Motivation ist eine Grundvoraussetzung für gute Zusammenarbeit. Dabei wird zwischen der intrinsischen Motivation, die Menschen aus sich selbst heraus entwickeln, weil eine Sache sie beispielsweise begeistert und sie mit einer entsprechenden Handlung unmittelbar ihre Bedürfnisse befriedigenden können, und der extrinsischen Motivation unterschieden, die eher darauf abzielt, Vorteile herbeizuführen oder aber auch Nachteile, wie beispielsweise Sanktionen, zu vermeiden. Extrinsische Motivation braucht immer einen Einfluss von außen.

Ein Beispiel für intrinsische Motivation wäre das Lesen eines spannenden Buches, weil die Tätigkeit an sich Freude macht. Extrinsisch motiviert wäre eine gesteigerte Einsatzbereitschaft eines Mitarbeitenden, um sich für eine Beförderung zu qualifizieren. Extrinsische Motivation steht in dem Ruf, kurzlebiger zu sein und sich möglicherweise auch negativ auf den Teamgeist auszuwirken, da z. B. Anreizsysteme Missgunst fördern können. Gleichzeitig ist unbestritten, dass gerade in Zeiten hoher Arbeitsdichte Lob und Prämien die Motivation steigern können (vgl. Freitag 2014, S. 569ff.).

Unter systemischen Aspekten können Menschen sich ohnehin nur selbst motivieren, Führungskräfte können lediglich Rahmenbedingungen schaffen, die es Mitarbeitenden leichter machen, sich zu motivieren. Projektleitungen tun daher gut daran, die Bedürfnisse ihrer Teammitglieder zu kennen, denn diese sind der Schlüssel zu deren individueller Motivation.

Die Transaktionsanalyse liefert mit dem Konzept des psychologischen Hungers ein anschauliches Modell, mit dem individuelle Bedürfnisse im Arbeitskontext gut mit den betrieblichen Realitäten abgeglichen werden können. Demnach liegt die Triebfeder für menschliches Handeln in dem Wunsch nach Erfüllung zentraler Bedürfnisse, hier „Hunger“ genannt. Diese sind:

- Der Hunger nach Stimulus – Bedürfnis, aktiv und verändernd tätig zu werden, körperlich wie geistig.

- Der Hunger nach Zuwendung und Anerkennung – Bedürfnis, in Beziehungen angenommen zu werden und Reaktionen zu erleben, bedingungslos und bedingt.

- Der Hunger nach Struktur – Bedürfnis nach Orientierung und klaren Rahmenbedingungen, auch zur Vermeidung von Langeweile und Überforderung.

Eine ausführliche Beschreibung findet sich bei Berne (vgl. Berne 2018, S. 16-26). Sind in einem Team die unterschiedlichen Bedürfnisse bekannt, können Absprachen getroffen und Aufgaben so verteilt werden, dass die Motivation jedes:r Einzelnen positiv unterstützt wird.

Feedback

Teamarbeit

und den Umgang mit Zielen inkludiert und zudem sehr gut auf Projektteams anwendbar ist.

Problem arbeiten, bei Integration unterschiedlichen Fach- wissens und nach bestimmten, gemeinsam festgelegten Regeln.“ (Gellert/Nowak 2014, S. 22)

Um Teamfähigkeit herzustellen, ist es wichtig, gerade zu Beginn eines Projekts Zuständigkeiten und Rollen zu klären. Auch die Erwartungen an gute Zusammenarbeit sollten besprochen werden. Die Investition in die Klärung der Zusammenarbeit und den Beziehungsaufbau der Teammitglieder untereinander zu Beginn eines Projekts ist eine sinnvolle Maßnahme zur Vermeidung von Konflikten. Bei Mayrshofer und Kröger findet sich ein sehr detailliertes Beispiel für einen Projektstartworkshop, der auch das Teambuilding berücksichtigt (vgl. Mayrshofer/Kröger 2011, S. 134ff.).

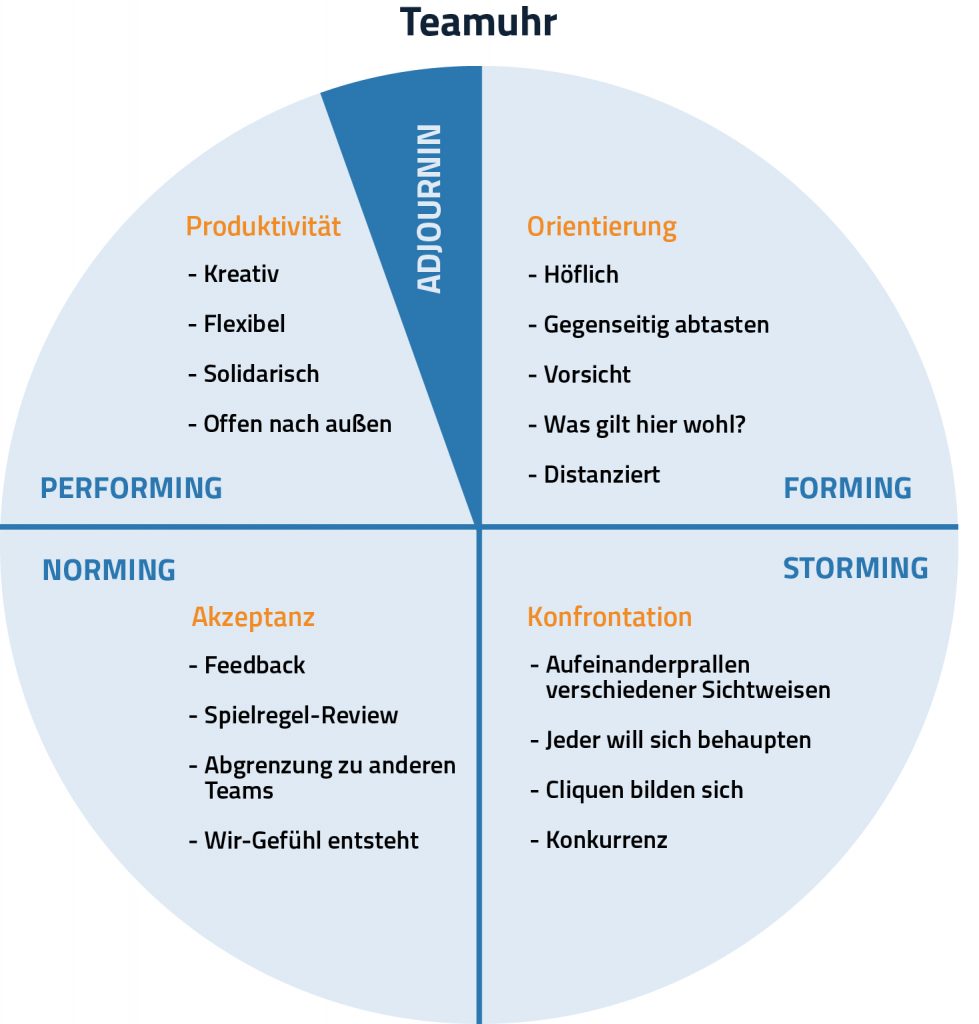

Gleichzeitig gehört auch Reibung zur Arbeit im Team. In der Gruppendynamik wird in diesem Zusammenhang von Entwicklungsphasen mit bestimmten Herausforderungen

und Chancen gesprochen. Der amerikanische Organisationsberater Bruce Tuckmann hat 1965 (vgl. Tuckmann 1965, S. 348ff.) das nach ihm benannte bekannte Modell der Teament- wicklungsuhr entwickelt.

Das Modell soll Teams zur Orientierung dienen: Wo stehen wir gerade? Es soll dabei unterstützen zu verstehen, wie positiv es ist, mit Konflikten konstruktiv umzugehen, sich abzustimmen, sich gut zu organisieren, wie wichtig regelmäßiges Feedback ist und dass es all dies braucht, um als Team zu Hochleistungen fähig zu sein (vgl. Gellert/Nowak 2014, S. 214ff.).

Im Jahre 1977 ergänzte Tuckmann (vgl. Tuckmann 1977, S. 410ff.) das Modell um die Adjourningphase, die besonders die Arbeit in Projekten berücksichtigt, da es in dieser Phase um die Auflösung von Teams bzw. den Abschied einzelner Teammitglieder geht (siehe Abb.).